「あっけない絵画、明快な彫刻 近藤恵介・冨井大裕」展 まとめサイト

※本まとめサイトは、ギャラリー・カウンタック清澄の閉廊に伴い消えた特設webサイトの内容を再編集し、kondokeisuke.comへと移設したものです。

序文:

2010年12月に当ギャラリーで開催いたしました、画家・近藤恵介(1981-)と、彫刻家・冨井大裕(1973-)による2人展「あっけない絵画、明快な彫刻」には大変多くの方にお越しいただきました。この場にて深くお礼を申し上げます。

この特設ページは、「展覧会をしっかり終わらせたい」という作家の意向により設けられました。内容は、本展に先立って執筆された近藤と冨井の2編のテキスト、展覧会を終えてから再度執筆された近藤と冨井の2編のテキスト、それに加え、いち観客として来廊いただいた成相肇氏(府中市美術館学芸員)による批評文、の計5編のテキストと記録写真で構成されています。

全てのテキストを通して読む事で、今回の試みがどのようなものであったのかを立体的に実感いただけることでしょう。展覧会のドキュメントとして、多くの方に読んでいただければ幸いです。

ギャラリー・カウンタック ‘11.4.29

展覧会データ:

「あっけない絵画、明快な彫刻 近藤恵介・冨井大裕」

場所:ギャラリー・カウンタック清澄

会期:2010年12月4日(土)-12月25日(土)

企画:近藤恵介

関連イベント:彫刻と絵画をめぐるワークショップ

日時:2010年12月4日(土) 14-16時

テキスト1:

経緯のこと 近藤恵介

冨井さんの作品を初めて観たのは、都内書店で開催された選書フェアの棚でのことだった。作品を観るつもりではなくて、選書棚を見るつもりで足を運んだそこには、小さくて綺麗で「あっけない」作品があった。並んだ本に寄生するように、カラフルな付箋が形を成していくつもくっついていた。付箋を貼り合わせて成形された彫刻は、付箋から付箋へと繋がりながら本棚を自由に横断し、ひとつひとつが自立した作品でありつつも、本棚という空間をひっそりと支配していた。

作品に何処でどのタイミングで触れるのかはとても重要で、その後の作品との関係を大きく規定する。不意打ち的に観た冨井さんの付箋の作品には、それを受け止める為の場所は用意していなくて、身体のあちこちあらゆる場所にペタペタ貼り付いた。

書棚の下のチラシコーナーに、馬喰町のギャラリーでの冨井さんの展覧会のチラシが置いてあり、一部持って帰って、後日観に行った。展覧会の感想は「あっけなさ」とそれに起因した「持続」だった。ホワイトキューブの空間に少しずつ作品が置いてあり、それが日用品を元につくられている、というのが「あっけなさ」を感じた理由なんだと思う。日用品を組み替えることによって形成されている作品はとても丁寧に展示されていて、佇まいは清潔で美しく感じた。作品としてしっかり自立した強さを持ちつつ、それが日用品を元に(しかもかなりそのまま)つくられていることに静かに感動した。

作品のことがしばらく頭から離れずにいて(頭のなかの隙間をカラフルな付箋が這うように)、作品のことをたまに考える(というか思い出す)日々が続いた。思い出すことが「持続」していることに気が付いた時に作品の別の魅力が染み出してきた。一見「あっけない」のだけれど、日常の思考の中に浸食してくるじわじわした効き目をもった作品であることを実感したのだ。僕のなかでの意識の「持続」を誘発したのは、日用品という生活に密着したものとしての類型的な残像を残しつつ、みたことの無いものへと軽々と変身を遂げた作品が、頭の中で日用品と作品とを行き来する「持続」的な思考に転化した結果なのだと思う。

僕の作品は日本画材という描くのに非常に時間のかかる素材で描かれている。絵の具を練っては描くという作業の「持続」によって出来上がった作品は、非常に空白部分が多く「あっけない」と言える。

僕は、普段制作において、描く為の経緯を非常に意識している。経緯といってもそれは実際に手を動かす作業周辺のことを指していて、一枚の絵を完成させるのには、制作の準備(材料の調達、紙の貼り込みなど)、実際の制作(線を引く、絵の具を塗るなど)、と様々な手順を踏む。そのためには多くの時間が必要で、時間を確保してそれを延長させていく、ということに繋がっていく。文脈や論理から作品を構築するのではなくて、実際に手と身体を動かして、よく分からないけれど「作品=絵画」と呼ばれるガッチリしたようで曖昧なものを、いったん引き受けて作品化していく。それは、日用品やその状況を受け入れて制作をしている冨井さんの作品にも強く感じた。そして、一緒の空間に作品を置くとおもしろいのではないかとある日突然思った。というより、置いてみたい、と思った。それからもう少しして、冨井さんの彫刻作品を描いてみたいと思った。

このような経緯があり、知り合いを介して展覧会のオファーをした。全くの他人からの急な誘いにも関わらず、意図を理解した上で快諾いただいた。

その際、以上のような感想を冨井さんにメールで伝えたところ、補足の返信をいただいた。以下、メールより抜粋。

近藤さんが感じたあっけなさと持続は、僕の言葉にすると「明快な構造/組成」を「更新/持続」することによって、作品の「自立」を追求するということになるでしょうか。僕は、そのためにとるべき有効な手段として、彫刻という方法(=制限)を採用しています。以上のことをステイトメントでは大雑把に「つくることでつくることを更新する」などと言ってもいます。(2010.2.10のメールより)作者本人の言葉は非常に「明快」でこれまで僕の頭のなかをぐるぐる回っていた思索は急に整理された。雑多で多様な日用品を受け入れる強い意志と、彫刻という方法を自由な器へと変化させていく鮮やかな手つきは、メールの文章にもはっきりと表れていて、作品に感じた強度と似た質のものだった。

今回の2人展での作品については、冨井さんにいくつかのお願いをした。

僕の絵画のなかに冨井さんの過去の彫刻作品を描かせて欲しい、ということと、僕の過去の絵画作品を使用して新作を制作して欲しい、ということ。これらの作品が本展の中心となる。

自分の作品のなかに他人の作品を描くことはこれまでなかったことだし、冨井さんは他人の作品を自分の作品として再構成することになる。「絵画に対しては少なからずリスペクトがある」と仰っていたので、やりづらいかなぁ、と思いながらもお願いした。冨井さんの言う「つくることでつくることを更新する」というのを、僕は絵画のなかで、冨井さんは彫刻のなかで試してみる。手を動かすことの「持続」によって、いったん完成をみた作品のその先へ進んでみようと思う。

日用品が冨井さんの手を介すると作品になるように、絵の具が僕の手を介することで何か具体的なモノにみえるように(もしくはみえないように)、絵画と彫刻の間、モノと作品の間、を「明快」に様々な層/ 相を通してアプローチできれば、と思っている。

2010.9.10 早朝

テキスト2:

丁寧であること 冨井大裕

はじまりは、知人から聞いた話であった。「近藤さんという人が冨井さんと展示をしたいそうです」正直、驚いた。そもそも、「近藤さん」という人を僕は知らない。知人の話だと「近藤さん」は絵描きだそうで、僕と二人で展覧会をやりたいと言っているらしい。「近藤さんってどういう人?」と知人に尋ねても、「僕も言付かっただけなので…」と頼りない返事。簡単に返事をするわけにもいかず、そのまま、しばらく放っておくことにした。すると、しばらくして近藤さんからメールが届いた。

文面はかなり丁寧なもので、その上、驚いたのは、彼がやりたい展覧会の内容とそこに至った経緯を、落ち着いた、そしてかなりの長文で僕に説明していることだった。興味のあることに向かってシンプル且つストレートに、情熱はあるが、情熱に流されずに相手の立場やその時の状況を考慮にいれて現実的な行動をとる人。そんな人物像が文面からは察する事ができた。知らない人間に頼み事をしているのだから、丁寧で落ち着いた文面は当然のことかもしれない。しかし、この当然のことをきちんとできる人間がいまの世の中あまりにも少ない。近藤さんに興味をもったので、会うことにした。実際、会ってみて驚いた。長髪を上にねじるようにまとめた髪型(その髪型を一般的にはどのように呼ぶのか僕は知らない)、レゲエの人か修行中の坊さんのような髭…要するにうさんくさいのである。僕は、良くないことだが、人を外見から判断する傾向が少なからずある。一瞬、身構えたが、近藤さんが声を発した瞬間からその判断は間違いだったことがわかった。近藤さんは、突然のお願いですいませんという一言のあと、改めてメールで送ってくれた内容を、やはりメールで僕が感じた印象と同じく、落ち着いた口調で丁寧に説明してくれた。近藤さんにとても良い印象を持ったので展覧会を引き受けることにした。

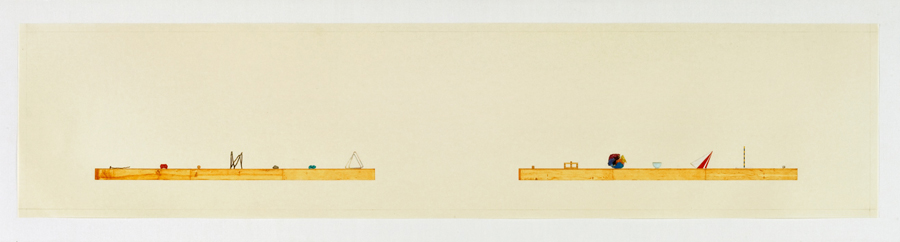

改めて、近藤さんの作品を見直してみた。作品は、大部分が余白である画面の下部に、我々が日常、目にすることのできる品々が小さく描かれ、同一水辺線上に配置されるタイプのものがほとんどである。一見すると、最近(少し前?)の絵画にありがちである、日常の何事かを抽象的な絵画構造の中に当てはめることで作品を成立させるタイプの絵に見えるかもしれない。しかし、実際はそうではない。近藤さんは、絵画に対してとても丁寧な姿勢で接している。良い絵描きが絵画に対して丁寧に接しているのは当然のように思うが、近藤さんの丁寧さは、いわゆるペインターのそれとも少し違うように思う。あらゆるもの対して丁寧に接している。丁寧が徹底されている。モチーフとなる対象に、筆の運び方に、紙の貼り方に、パネルの作り方に、作品について話すときの語り口に…全てに渡って徹底されている。そんな、丁寧が徹底された末にできた絵は、やはりとても丁寧で、そして端正な印象を強く感じさせるものだった。

そんな近藤さんとの展覧会。近藤さんから提示してきた僕への提案は、丁寧さとはかけ離れた過激なものだった。「僕は冨井さんの作品を絵に描きますから、冨井さんは僕の絵を使って作品を作ってください」これは対等の条件に聞こえるかもしれないが、実際のところ、かなり不公平な話である。どう不公平かというと、自分の絵を素材に差し出す近藤さん(作品を失う)<素材が手に入る冨井(作品を作れる)ともとれるし、冨井の作品を絵に描く近藤さん(新しいモチーフを得る)>近藤さんの絵を制作の為に使う冨井(失敗できない)ともとれる。どちらにしても、とてもリスキーな試みなのだ。この試みを近藤さんは、いつものように徹底された丁寧な口調で、楽しげに、僕の前で語っていく。時間と手間と思いをかけた自分の絵が絵でなくなるかもしれないというのに、この人は何故、こんなに楽しそうに話しているのだろう。僕は、絵画(画家)に対して、少なからず尊敬の念を持っている。絵は誰にでも描けるからこそ、絵描きが絵を描いていることを宣言するには、大変な決意と時間を要するものだと僕は思っている。いい絵描きには、佇まいが穏やかだったり、軽やかだったり、気ままな感じだったりして、制作の苦しさなんて全然感じさせない人が多いように思うのだが、実際は生活に追われる毎日の中で、絵を描くことだけは手放すまいと砂を噛むような思いで日々画面に向かっているのではないかと思う。そんな画家の姿

を思うと、そしてそんな思いを微塵も感じさせない軽やかでしっかりとした絵を見ると、自分の姿勢を正される思いがして、妙に気持ちが良いのである。近藤さんの作品もそんな僕が尊敬する絵画のひとつである。そんな絵を切り刻んでもくしゃくしゃにしてもよいと、近藤さんは、あの丁寧な口調で、笑みまで浮かべて僕に言うのだ。

僕の作品は、美術もなにも知らない人に「ゴミと間違えられませんか?」とたまに質問されることがあるような作品だ。確かに、日常使われるべき用途のあるものが、全く本来の使い方とは異なる佇まいで置かれているだけなのだから、ゴミと間違えられても仕方がない。ただ、僕はそんなゴミを、あるべきところにあるべきかたちで存在させたいと思っている。そうすれば、ゴミはゴミでありながら、捨てられない、動かせないゴミとなる。捨てられない具体的な理由などないが(「あるべきところ、あるべきかたち」というのは十分な理由かもしれないのだが)、とにかくぱっと見て、これは捨ててはいけない、動かしてはいけないものだと誰がみても思えるもの。僕はそういうものを作りたいと願っている。

僕は絵画にも、いや絵画だからこそ、日常のゴミをかけがえのないものに変える力があると思っている。なんでもない一片の紙切れが、画家の走らせた一本の線によってかけがえのない紙に変貌する。芸術の力をこれほど明快でストレートに示す手段が他にあるだろうか。これは画家にとっては当然のことかもしれない。いや、当然であるべきだろう。だからこそ、僕はこのことを大切に考えることが必要だと思っている。

近藤さんは、そんな絵がゴミとなるかもしれない作業の為に、自分の絵を差し出すと言っている。差し出される僕にとっては恐ろしい申し出だ。とても信じられない。しかし、彼の丁寧な口調を聞いていると、不思議と断れないのである。結局、「絵が駄目になってもいいですから」という近藤さんに対して、本当は「わかりました。一枚くらい駄目にしてしまうかも」と答えたいのに「大丈夫です。駄目になんかしません」と答えて、引き受けることにした。展覧会は12 月で、最近、近藤さんの絵が僕のアトリエに届いた。どうしようかと思案中だが、ひとつだけはっきりしていることがある。近藤さんの絵を絵としてみないこと。「かけがえのない紙」として敬意をもって引き裂き、破ることで、そこにあるべきものを作ること。成功すれば、過去に絵であった紙は、違う姿で再び絵としての魅力を発揮するのではないかと思う。

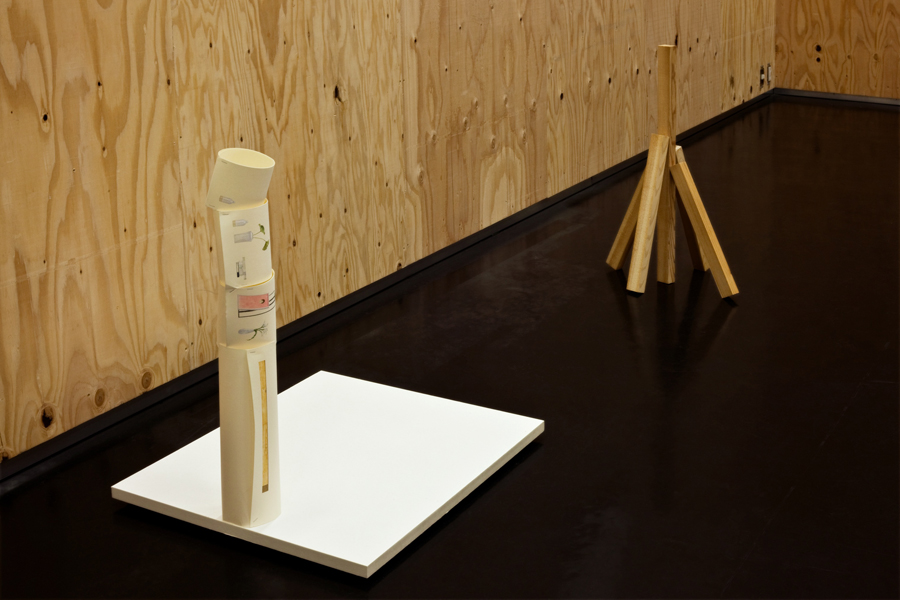

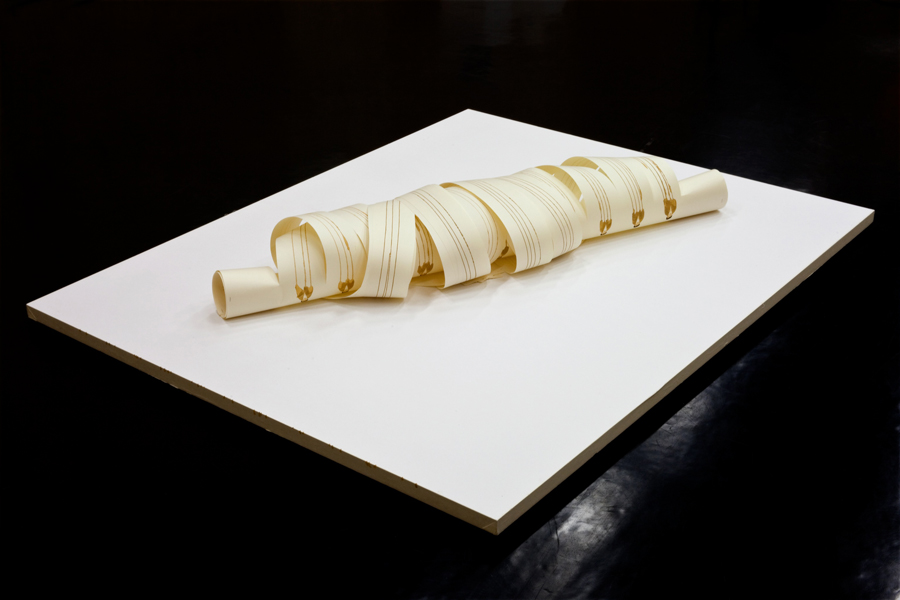

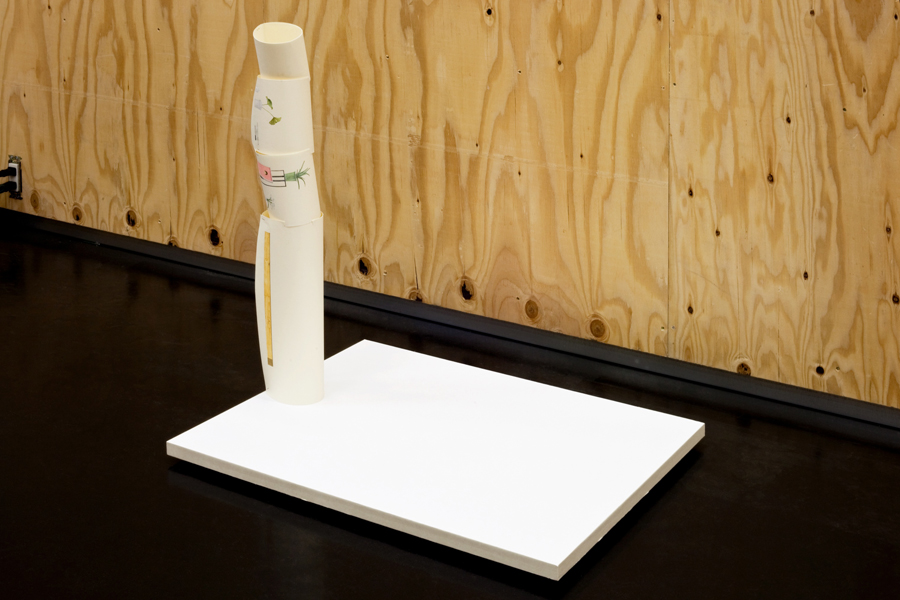

記録写真(撮影:中岡恵美)

テキスト3:

完成を更新する 近藤恵介

A→B

本展で為された試みは、作家同士にしかできない特権的なコミュニケーションであったと思う。親密に関係を築きつつも、ヒリヒリした緊張感をたたえながら制作は進行した。僕自身は、いったん完成をみた作品(複製ではない)を差し出すことに特に躊躇はなかったのだが、冨井さんの制作中の苦悩を聞くと、申し訳ないことをしたな、と思わずにはいられない。僕の思いに最後まで辛抱強く付き合ってくださった冨井さんに、最大級の感謝を。

近藤の絵画が冨井さんの手によって彫刻になった四点の作品群は、当初冨井さんの新作として制作いただくつもりであった。しかし、完成したうえで話すうちに共作ということに落ち着いた。それは、僕の作品を冨井さんなりに読み解いて(描かれた絵の内容を設計図として)、素材を尊重したうえで制作されたものになったからである。制作前に仰っていた「かけがえのない紙」ではなく、「かけがいのない作品」として接してくださったことになる。

制作の後で冨井さんより「納得のいくものになっています」とのメールをいただいた。しかしその後も作品について、これで本当によかったのだろうか、と自問自答を繰り返していた。そんな様子を見ていると、頭と身体を駆使して作品をつくり、制作が終わった後も制作後の余韻は持続して、この余韻が連続した状態で次の作品を引き受けるのだろうな、とふと思った。冨井さんの制作プロセスの一端に触れることができたような気がした。

作家という継続的な活動のなかで、つくる行為が第一目的にあって、その痕跡として作品がある、というふうに考えると、今回の展覧会も理解し易いのではないだろうか。冨井さんの美術家的思考の流れのただ中に、今回は僕の絵画作品が入り込んでひとつの結果を得た。その結果が導きだす感慨は、冨井さんの今後の作家活動にも何らかの影響を及ぼすだろうと思う(そうあって欲しいと切に願う)。そもそも、僕が冨井さんの作品を偶然観て感化されたことが本展に繋がり、そのことが冨井さんの今後の作品制作に引き継がれていく。このことをしっかり組み立てることが出来ただけでも、今回の試みの価値があったように思う。それより何より、無事終えたことにひ

と安心です。

B→

今回の作品制作を経て、僕の元絵画作品は二度目の完成をみたことになるのだが、そもそも作品の完成とはどのような状態のことを言うのだろうか。作品制作を止めるのには様々な状況が想定される。作家自身が判断しこれ以上手を加えることを止める、展覧会の締め切り等の外部との関係において止めざるを得ない、作家や作品が事故に遭う等の不慮の自体で強制的に終了してしまう、等々。完成というありかたと同じように、作品の終了というありかたもある。作品制作をしていると、完成と未完成のグレイな共有部分は意外に広く、両者がせめぎ合ったうえで辛うじて完成という状態を維持しているような印象をしばしば抱く。それは、普段私たちがギャラリーや美術館で作品を観賞する際に感じる確固たるものとしての作品のイメージとは違い、随分曖昧なものだ。

僕は絵を描く際、完成させるために描く、という行為をあまりしない。完成に向けて制作を進めると、どうしてもある段階からこなし作業のようになってしまうので、興味をもって描き続けることが困難になるからだ。美術作品の制作という既成の概念を更新していく仕事においては、制作途上では完成の状態がどのようなものになるのかを作者自身も知り得ない。分からないなりに、その状態を自分の裁量において判断せねばならない。ということは、死んでもいないし、特別な締め切りも無く、所有権が作家自身に帰属する作品に対しては、作家の判断さえあればどんどん完成という状態を更新していけることになる。

完成という状態を更新する際に他の作家の手を借りても、作品という物体や概念がある限り作品は自立し得ることは今回の試みを通して実感として理解した。展覧会が終了して思ったことは、今回つくられた共同作品も冨井さんの許可さえあれば、更に完成という状態を更新していけるのではないか、ということだ。一点ものの作品がその自立性を携えて作家の手を渡り歩いていく、というのは意外に多くは為されて来なかったように思う。

あらゆる作品は過去の美術史の記憶を引き継ぎながら存在する。過去の作品群に影響を受けながら自作に響かせることは可能だが、生きている作家同士がお互いの裁量において作品を更新していくことは、生きている者同士の特権である。だったら、まだ生きている今すればいい。作家同士が顔を突き合わせ、互いの合意のもと作品を更新してゆく。更新された作品は、前の形体を失うが、それらは記録写真や記憶の中に存在する。それもひとつの作品のありかただろう。

ひとつの完成のイメージを犠牲にして、新たな完成イメージに更新する。ひとつの作品がイメージを固定することなく、どんどん更新されてゆくことはなんとも魅力的に感じる。これは、一点ものという重みと凄みを備えた美術作品だからこそできるスリリングな試みなのではないだろうか。冨井さん、いかがでしょうか?

10.12.30 早朝

テキスト4:

明快な絵画、あっけない彫刻 冨井大裕

あの強引にして優しい、丁寧な申し出を引き受けたことから始まった展覧会が終了してから年が明け、一ヶ月が経とうとしている(まだ一ヶ月だ)。「この展覧会はどうなることか」心配と緊張が入り交じり、全体のイメージもはっきりしないまま展示作業に踏み込んだ(敢えてそうしたところもあるのだが)。結果、予想以上に様々なご意見を頂いたが(あんな企画なのだから様々な意見がでないとおかしいだろ!とも思っていたのだが)、大方はあの試みに対しての評価や、近藤さんの絵画に対しての技量(冨井の作品を淡々と当然のように自分の絵として描ききってしまえるあの技量だ)への賛美であったように思う。僕の作品への評価は、察するに試みへの評価に内包されていたのではないか。そう考えると、僕の作品への評価は、展覧会全体への意見をまとめた上で敢えて言葉にすると「善戦した」ということになりそうだ。善戦したというのはベストでもベターでもないように思えるが、あのハードな企画に対して「勝ちは拾えなかったかもしれないが、負けはしなかった」ということであり、これは僕にとってなによりの言葉である。「負けない」ということは選手寿命の短いスポーツ競技と違い、持続行為が評価そのものともなりうる美術においては非常に重要なことであると思う。どのような無茶振りにも真っ向から立ち向かい「負けない」。勝ちを拾えずとも負けなければ得るものはある。その得たものから次なる一

手を引き出し、いつかは本当に満足のいく作品を作る(本当の満足というものがあればの話だが)。それこそ美術に携わる者の心意気だと僕は思っている。

さて、そんな中で直接、僕の作品に対して頂いたコメントで気になったものがひとつある。それは「この展示は、明快な絵画、あっけない彫刻だね」というものである。この言葉が何故、気になったかと言えば、私自身が実際にそう思っていたからである。では、何故そう思ったのだろうか。

「あっけない」とは「予期や期待に反して簡単・貧弱で物足りない」(大辞林 第二版 (三省堂))という意味をさす。その意味から考えると、私の作品は予期や期待に反した物足りないものだったということになる。では、そう感じた人達は、私の今回の試みに何を予期し、期待していたのだろう。勝手に想像すると、僕に期待していた作品とは、もっと「あっけないもの」ではなかったのだろうか。さらに言えば、もっと貧弱で適当なもの。ゆるいもの。この企画を見に来る人達は、近藤さんの明快で、丁寧で、誠意にあふれたあの絵画を無視し、こけにするようなものを僕の作品に求めていたのではないかと思ったのだ(もちろんそうではない人達もいると思うが)。私自身、制作を始めた時はそのように考えていた。そうあることが、あっさりと僕に自作を差し出した近藤さんへの誠意であり、この企画において僕がなすべき役割だという確信があった。が、実際の作品は、その確信に反してきっちりとした、丁寧で立派な作品になってしまった。これは、本当に立派で丁寧な作品とは違う。これでは、近藤さんへの敬意がそこそこにしか感じられない。きっと、この「そこそこな感じ」が、見た人の期待に反した「そこそこにあっけない」印象を残す原因なのだ。

僕はこれまでも紙を使って結構な数の作品を作ってきた。作品となった紙は、紙としてのありがたみ・役割を無視されて、ちり紙のような存在の軽さによって、逆にその存在感を発揮してきたように思う。その為には、紙をありがたく扱わない態度、その軽さや存在のしょぼさに敬意を表することが必要だった。そしてその敬意は、紙を「ありがたく粗雑に扱う」という具体的な行動として制作に現れていた。今回の制作がこれまでの紙の作品の制作と大きく違った点は、何より紙を「ありがたく丁寧に扱ってしまった」ことにある。近藤さんの絵画は世界に一枚しかないのだから、丁寧に扱うことは当然である。それを踏まえた上で、今回の試みにおいて僕はちり紙と等しく近藤さんの絵画を扱うべきだったと反省している。人の作品を素材にする際、最も必要なことは相手の作品/制作活動への敬意であるが、実際の制作においては相手の作品を軽んじ、最初に抱いた敬意すらも希薄にしていくことが重要であると思う。それでもなお残る相手への敬意こそが作品に定着されるべきものであり、今回の企画の要であったと今更ながら確信している。僕の作品が「あっけなく」なかったのは、この敬意を洗練させる作業が足りなかったからではないだろうか。洗練させることで人の予想を無理なく飛び越えること。この制作において至極当然の作業が、素材(近藤作品)を大事に扱おうとする意識の中でどこか抜け落ちていたのではなかったか。

ただ、その反省を踏まえた上で納得のいく作品をひとつ作ることができた。それは、近藤さんから送られた絵画の中で一番大きいもの(100 号)を使った作品だ。送られた時、この絵画に対して僕は適当な態度で接していた。失礼だった。大きくて扱うのが面倒くさかった。できれば作らずに送り返したかった。引き受けたのを後悔した。そんな状態の最中、それでも作品にしようという時に僕がその絵画に示した僅かばかりの誠意がいま考えてみるととても良かったように思う。近藤さんの絵画を切った時の気持ち良さ(?)がそのまま作品の構造に直結している。

冒頭、展覧会に対して「善戦」という評価を頂いたと書いたが、これまで述べた反省を鑑みてもこれはやはり恥じることのない褒め言葉であると思う。つまり、私が反省している内容を実際にクリアすることは、かなり至難の業であるということだ。では何故、今回のような試みをわざわざするのかということになるのだが、それははっきりいってわからない。ただ、その難関に挑み、勝利はせずとも生還してみたかったことは確かである。今回の展示が僕の今後の制作活動にどのような変化をもたらすかは、現在のところわからない。しかし、ひとつだけ確かなことは、こういう無謀な試みから生還できたという事実は僕にかなりの自信を与えたということだ。制作をし続けていく以上、今後も様々な局面で作品を作っていくことになる。そんな状況下、あきらかに大変で下手をすると何も残らない展示に突然遭遇し、生き延びることができた。展示を見て「生き延びていないぞ」と思う人もいるかもしれないが、生き延びたと僕は実感している。それで十分だ。

今回のような企画をもう一度やりたいかと問われたら、それはわからない。いや、やりたくないというのが正直なところだ。しかし、近藤さんのあの丁寧な調子で「やりませんか」と再び誘われたら僕は実際のところどうするのだろう。きっとまた「はい、是非!」と答えてしまうような気がする。それは近藤さんの魅力と僕のマゾ体質がそうさせてしまうのだろうが、いつになるかわからない次回の無謀な試みに備えて、いまのうちにひとつだけ予防線をはっておこう。近藤さん、今度やるときは1点ずつのガチンコで!

2011年2月3日

テキスト5:

作品による作品の解釈と、冨井さんの半分の作品の話(近藤さんと冨井さんの展示から教わったこと)

成相肇(府中市美術館学芸員)

――今回のカウンタックでの近藤× 冨井展と同時期に、ずいぶん似通った展示を企画されていましたね。

はい、switch point の3人展ですね。準備中に冨井さんからこの話を聞いて驚きました。ある作品に別の作家が手を加えるという仕掛けがまったく同じでしたから。会期も重なっていて、同じく冨井さんに参加してもらいました。

――switch point では3 人の作家が互いに作品を交換していましたが、カウンタックでは近藤さんが作品を素材として提供しました。健気に身を差し出したというか、一方的に傷を受ける格好です。

いや、たしかに物理的に作品が改変されるのは近藤さんですが、圧倒的にやりにくいのは冨井さんの方ですよね。近藤さんは作品を提供する代わりに冨井さんの作品をモチーフとして描くという条件を引き受けたわけだけど、モチーフにするのと直接素材とするのとではずいぶん自由度に落差がある。描法も縮尺も近藤さんの裁量に任されるし、少なくとも絵画であるという着地点は保障されている。対して冨井さんは素材を選ぶ余地がないという大きな制約下でやらなくてはならず、しかもそれが既「作品」であるという強力な属性を備えている。

――なるほど。素材を選ぶことは冨井さんの作品の重要な部分を占める、というより素材選択が作品を決定するにも関わらず、それが縛られているわけですからね。ただ、このような仕掛けがほとんど同時に発案されたのは単に偶然ではなく、まさにそうした冨井さんの制作スタイルに対する解釈から生まれたのではないですか。

そう思います。その「選ぶ」ということ、あらかじめ成り立っているものを作品に取り上げるという冨井さんの手法にちょっかいを出したわけですね。色鉛筆とかエアキャップに限らず「作品」が素材であってもかまうまい、と。ともすれば日用品とか既製品のイメージが先行しやすい冨井さんの作品ですが、たぶん素材が日用品であるかどうかはあまり重要なことじゃない。だから与件として冨井さんが使わないような素材を用意することで、方法とか見せ方といった冨井さんのより本質に近い部分を抽出できないだろうか…少なくとも僕はそう考えていました。

――お笑い番組でよく見る、お題を与えて芸人のポテンシャルを試すあれみたいですね。先ほど、近藤さんの場合は最終的に絵画として保障されるという話がありましたが、冨井さんは保障されていないんでしょうか。つまり冨井さんは「作品」ではない何かを作る可能性があった?

安直に答えるなら、冨井さん側は作品を規定する枠がないわけですからね。ただここが大事なところで、じつはこの設定条件は冨井さんにとって必ずしも不利であるともいえない。というのも、そもそも彼は、すでに「作品」ではない何かに近いことをやっているとも言えるから。

冨井さんの作品では、使われているものがどこでも手に入るような製品であるか作品(の素材)であるのかがすごく微妙にゆらゆらしている。むろんこれはレディメイドとかファウンドオブジェを利用した作品すべてに当てはまることです。けど、冨井さんが原則として設けている「接着しない」というルールがここで効いてくる。完全に結合していないから素材はいつでも簡単にほどくことができ、すぐさま本来の機能として使うことができる。逆に言えば冨井さんの作品は基本的にバラバラで、たまたまものが寄り集まっているだけなんです。だからそのまま持ち運ぶことが困難で、設置のたびに組み立てなくちゃならない(この意味で冨井さんが扱うものは「素材」とか「材料」とか「部品」とはちょっとニュアンスが違うように思います)。冨井さんの行為は、製品であったり作品であったりする流れの中のひとつのタイミングを拾い出すことなのでは。

――今回の企画に当てはめるとどうなりますか。

製品/作品になったりならなかったりするこの関係の波が今回の企画にも持ち込まれると、原則として、近藤さんの作品になったり冨井さんの作品になったりすることになるはずですよね。しかし近藤さんの作品はユニークピースですから、冨井さんがいつもやるように反復させることができない。さらに、用途がすぐさま明確に認識される製品とちがって、「作品」は成立が習慣的に判断されはしない。手が加えられた状態がそのまま「作品」として見なされて、元の作品を喚起させないという場合は大いにあり得るわけです。要するに「壊れた製品」は見てすぐわかるけど、「壊れた作品」を認識するのは難しい。

だから冨井さんは自分の作品を作りながら、手を加える前の近藤さんの作品を意識的に示唆する必要がある。「近藤さんの作品」を保つことができなければ、すなわち「なったりならなかったりの関係の波」が出てこなければ、冨井さんの作品としては失格です。そのとき近藤さんの作品は、単に壊れたものになってしまう。成功すれば、「作品」ではない何かができ上がる。美的判断を基に「作品になってない」「作品と呼べない」もの=「非・作品」ではなくって、作品であるかどうかが未決定の「半・作品」みたいなもの…。

――冨井さんは半・アーティスト、というわけですか。そういえばswitch point の企画で、出品者の一人の森田浩彰さんは「壊さずに壊すにはどうしたらいいか考えた」と言っていました。作品であることを保ったままそこに手を加えるというのはなかなかやっかいですね。

ええ。まさしく「手を加える」とあえて言わねばならない通り、もはや冨井さんは「作る」ことをしていないとも言えますね。ただものを移動させただけ…「掃除」とか「整頓」といった感じかな。いや、掃除というのは無秩序を整然と分断させて秩序立てることを言うのだから、よりふさわしいのは「模様替え」でしょうか。冨井さんは、既にして世界は過不足なく仕上がっている、という認識に立っているのではないかと思います。与えられてあるものの流れを一瞬迂回させるのみで、何かを生んでいるわけではない。

――すいません。今更ですがさっきから冨井さんの話ばかりなんですけど。

ごめんなさい。しかし今回の企画は、近藤さんプロデュースの冨井大裕展であったと僕は理解しているものですから。それと最初に言ったように、近藤さんは条件面でのリスクが低かった。もちろん責めるわけではありませんよ。ここで冨井さんの手の内が表面化したのであれば、それは近藤さんの何より大きな功績です。

――ところで、冨井さんは今回成功したんですか、失敗したんですか。「半・作品」はあったのでしょうか。

難しいところですね。これはswitch point の企画でもまったく同じことが言えるのですけど、さっきちょっとだけ触れた、単位を反復するという冨井さんのやり方を軽視していた感があります。ギャラリーの中央に大きな螺旋状の作品がありましたね。あれが今回最も良い作品だと思いましたが、ユニークピースとして反復すべき複数のユニットがないために、冨井さんはそこに切れ目を入れてユニットを自ら作り出さざるを得なかった(ユニットが見えやすいからこそ冨井さんは既製品を使う。「スポンジ」じゃなくて「スポンジたわし」を選ぶ理由がここにあります。)。紙とそこに描かれたモチーフ双方のアフォーダンスに導かれた冨井さんの反応がとてもきれいに出ていておもしろかったのですが、やはりその単位はいつもの冨井さんに比べて恣意的で、より「作品」らしさがあった。

最後に付け加えておけば、もともと近藤さんの作品と冨井さんとは相性がよかったということは指摘できますね。近藤さんの「あっけない絵画」、あのすとんとした爽快な絵は、冨井さんが触発されるまでもなく単位で組み立てられている。どこにでもありそうな部屋の風景を描いてるようですが、互いに必ずしも関係のないモチーフを、独立した単位として結びつかせないままに台座とか器とかテーブル、あるいは画面の枠によって一気にひとまとめにする――上質な古道具屋のディスプレイのような――のが近藤さんの作品の要だと思いました。これを冨井さんがうまく解釈して見せてくれたわけです。近藤さんにも事前にそうした自覚があってこそ、このような企画を考えたのではないでしょうか。

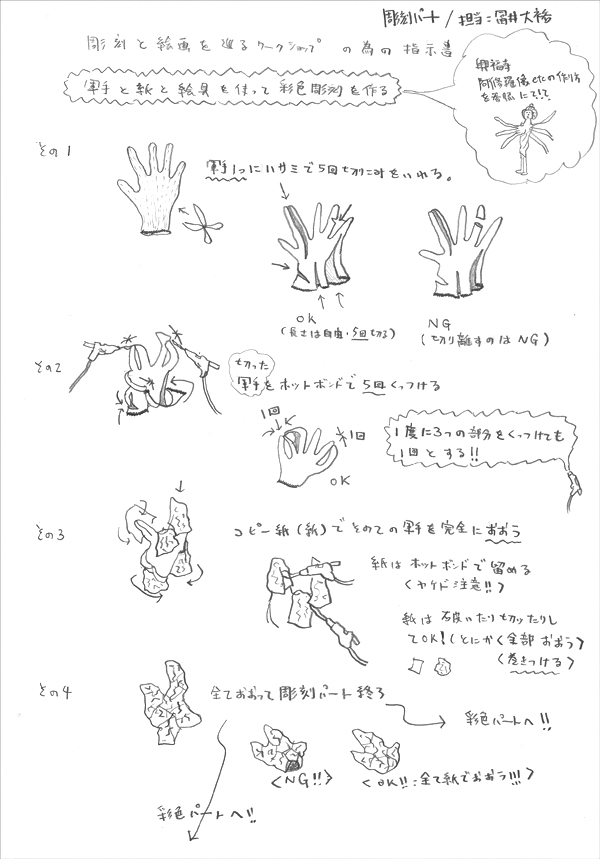

[ 関連イベント] 彫刻と絵画をめぐるワークショップ

展覧会の初日に開催されたワークショップでは、冨井大裕の指導による彫刻を制作し(前半)、近藤恵介の指導により制作した彫刻へ彩色(後半)を施しました。制作された作品は、2人の指示書と共に展覧会場内に展示されました。

また、翌年の5月1日には東京都現代美術館でも同内容のワークショップを開催しました。